Основные характеристики сканеров

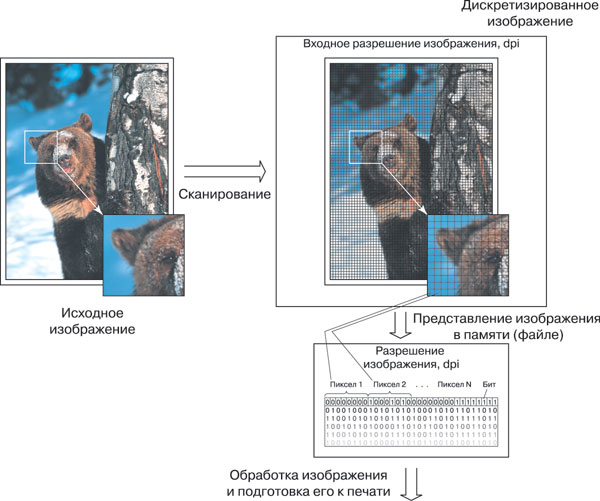

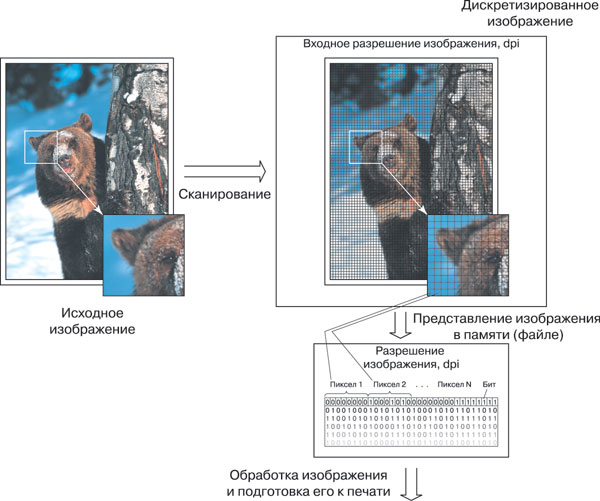

Сканеры позволяют вводить в компьютер изображения, представленные на плоских носителях (обычно на бумаге, пленке или фотобумаге), а также изображения объемных объектов небольших размеров. При считывании изображения сканер дискретизирует его в виде совокупности отдельных точек (пикселов) разного уровня оптической плотности. Информация об уровнях оптической плотности этих точек анализируется, преобразуется в двоичную цифровую форму и вводится для дальнейшей обработки в систему (рис. 1). Анализ изображения осуществляется методом сканирования (отсюда и происходит название устройства — сканер).

Процесс сканирования заключается в том, что, перемещая сфокусированный световой луч, можно произвести поэлементное считывание двумерного изображения, рассчитанного на наблюдение в отраженном или проходящем свете. Световой поток, приобретающий при этом амплитудную модуляцию вследствие взаимодействия с изображением, можно собрать и преобразовать в электрический сигнал, пригодный для передачи, обработки и записи.

Сегодня преимущественно применяется метод прямоугольного линейного растрового сканирования, при котором одиночный сканирующий луч последовательно перемещается (разворачивается) по прямым линиям с быстрым переходом от конца одной линии сканирования (строки) к началу следующей.

Растровая развертка образуется из двух ортогональных составляющих: строчной развертки (хразвертки) и кадровой развертки (уразвертки). Последняя задает интервал между соседними строками для последовательного перекрытия всего изображения.

Основные технические параметры сканеров:

Сегодня преимущественно применяется метод прямоугольного линейного растрового сканирования, при котором одиночный сканирующий луч последовательно перемещается (разворачивается) по прямым линиям с быстрым переходом от конца одной линии сканирования (строки) к началу следующей.

Растровая развертка образуется из двух ортогональных составляющих: строчной развертки (хразвертки) и кадровой развертки (уразвертки). Последняя задает интервал между соседними строками для последовательного перекрытия всего изображения.

Основные технические параметры сканеров:

разрешение (разрешающая способность);

глубина цвета;

порог чувствительности;

динамический диапазон оптических плотностей;

максимальный формат сканирования;

коэффициент увеличения.

Важными характеристиками сканера, определяющими область его применения, являются режимы сканирования, тип механизма сканирования оригиналов и некоторые другие технические данные.

Разрешение. Разрешение (разрешающая способность) — величина, характеризующая количество считываемых элементов изображения на единицу длины. Обычно размерность этой величины указывают в точках на дюйм. Различают физическое (аппаратное) разрешение и интерполяционное разрешение сканера.

Физическое разрешение характеризует конструктивные возможности сканера в дискретизации изображения по горизонтали и вертикали. Горизонтальное оптическое разрешение планшетных (плоскостных) сканеров, имеющих фиксированное фокусное расстояние, определяется как отношение количества отдельных светочувствительных элементов в линейке (или линейках) фотоприемника к максимальной ширине рабочей области сканера. Высокое значение оптического разрешения достигается за счет увеличения плотности регистрирующих элементов или одновременного использования нескольких фотоприемников. В последнем случае отдельные части вводимого изображения объединяются автоматически или вручную. Расстояние, на которое с помощью шагового механизма смещается сканирующая головка, определяет разрешающую способность сканера по вертикали. Разрешение вводимого изображения в вертикальном направлении определяет скорость перемещения фотоприемника относительно оригинала (или наоборот). При уменьшении разрешения увеличивается скорость сканирования.

В проекционных сканерах, а также в цифровых фотоаппаратах оптическое разрешение обычно выражается в общем числе точек в снимке, поскольку степень детализации зафиксированного изображения зависит от удаленности объекта сканирования от регистрирующей камеры. Оптическое разрешение барабанных сканеров зависит от характеристик шагового двигателя и апертуры объектива, а также от яркости используемого источника света и максимальной частоты вращения барабана.

Во многих сканерах предусматривается возможность программного повышения разрешения — интерполяции. Однако это не повышает степени детализации представления изображения, а лишь понижает его зернистость. При интерполяции сканер считывает с оригинала графическую информацию на пределе своего физического разрешения и включает в формируемый образ изображения дополнительные элементы, присваивая им усредненные значения цвета соседних, реально считанных точек. Применение интерполяции в некоторых случаях позволяет добиваться хороших результатов: сглаживаются границы растровых объектов и четче прорабатываются мелкие детали.

Сегодня преимущественно применяется метод прямоугольного линейного растрового сканирования, при котором одиночный сканирующий луч последовательно перемещается (разворачивается) по прямым линиям с быстрым переходом от конца одной линии сканирования (строки) к началу следующей.

Растровая развертка образуется из двух ортогональных составляющих: строчной развертки (хразвертки) и кадровой развертки (уразвертки). Последняя задает интервал между соседними строками для последовательного перекрытия всего изображения.

Основные технические параметры сканеров:

Сегодня преимущественно применяется метод прямоугольного линейного растрового сканирования, при котором одиночный сканирующий луч последовательно перемещается (разворачивается) по прямым линиям с быстрым переходом от конца одной линии сканирования (строки) к началу следующей.

Растровая развертка образуется из двух ортогональных составляющих: строчной развертки (хразвертки) и кадровой развертки (уразвертки). Последняя задает интервал между соседними строками для последовательного перекрытия всего изображения.

Основные технические параметры сканеров:

Глубина цвета

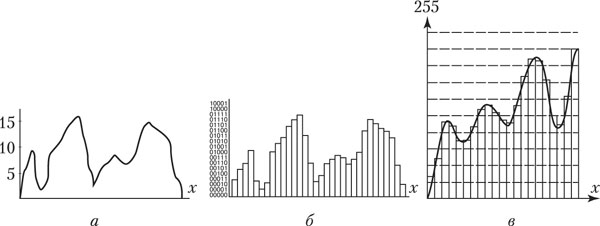

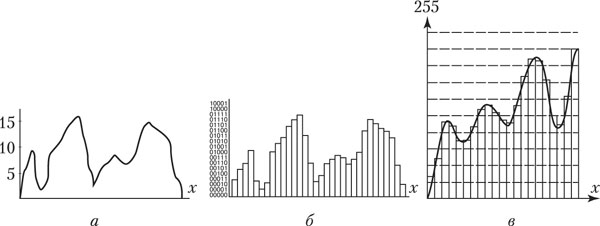

Глубина цвета — это количество битов, которые сканер может назначить при оцифровывании точки. При сканировании считывается аналоговый сигнал, характеризующий значение оптической плотности изображения. Аналоговый сигнал (рис. 2 а) может принимать значения из диапазона допустимых величин. Сигнал, преобразованный в цифровой эквивалент, является дискретным по множеству принимаемых значений (рис. 2 б). Для 8разрядного преобразования (28) таких значений всего 256 (рис. 2 в), для 12разрядного (212) — 4096, для 16разрядного (216) — 65 536. Во всех случаях преобразование аналогового сигнала в цифровую форму дает ошибку округления, составляющую иногда половину веса младшего разряда, называемую шумами квантования. Следует отметить, что в некоторых сканерах используются 10битовая (1024 уровня серого), 12битовая (4096 уровней серого) или даже 16битовая шкала градации яркости. Однако программы обработки изображений оперируют только 8разрядными данными. Преимущество этих сканеров заключается в снижении шумов квантования.Порог чувствительности.

Порог чувствительности. При полутоновом сканировании яркость каждой точки может принимать одно из множества возможных значений (градаций яркости), а при бинарном — только одно из двух. В бинарном режиме сканер преобразует данные путем сравнения их с определенным порогом (уровнем черного). Поскольку сканер способен различать оттенки серого, следует установить порог чувствительности таким образом, чтобы сканер мог произвести классификацию элементов изображения на черные и белые. Яркость каждой точки полутонового 8битового изображения выражается числом от 0 до 255 (0 — белый, 255 — черный). Чтобы преобразовать полутоновое изображение в бинарное, сканер должен «знать» уровень (число), выше которого точка считается белого цвета (0), а ниже — черного (1). Этот уровень и называется порогом чувствительности.